话语权

想到这个命题的时候,一面在看这本<出三峡记>,一面在准备给某些学术人士递交可以用来发表成为业绩的论文.<出>是一本很小的书,许多页都是黑白图片,有大量的留白,文字并不多,我第一眼看到的时候,并不觉得这是一本定价合理的书,看惯了学术书籍,总觉得书的定价一定要和文字的数量一致.之后翻到了后记,作者提到了他的妻子对他说的一段话,大意是你觉得什么重要,什么值得做就去做吧.那一瞬间肃然起敬.

在所有人在追求业绩,追求数量,追求规模的年代,还有人可以静下心来思考“值得”的概念,然后付诸行动,本身就是值得赞颂的事情.我立刻把书买了下来,后来的阅读证明我的三秒钟判断是正确的.

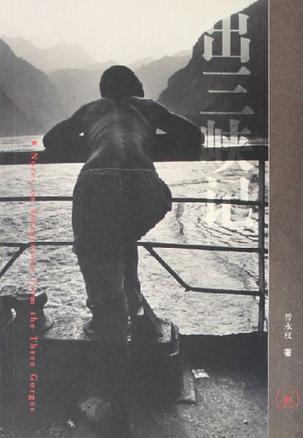

这样小小的书,只是想为从三峡背井离乡的16.6万非意愿移民留下一些历史的记录,因为“他们不能表述自己,只能被表述”.作者用了旁白,转述以及梦魇一般的话语把这些移民的故乡记忆家庭痕迹轻柔素写了下来,时空在过去的60年间跳跃,不管光亮还是阴暗.大跃进时期饿死在去大食堂路上的老太太,土改时被挖祖坟的惭愧子嗣,92后去广州淘金的性工作者,黑白照片里牵着猫的少年,在移民船上昏睡的中年妇女和她在风里乱飘泛着银光的刘海.我们这些坐在电视机前看着正统的电视宣传节目的城市居民大概一辈子都不会和他们擦肩而过.他们的血缘分离,在一艘艘移民船间放肆拉扯.他们的故事,在过去的历史中从未有人记录,在未来也不会有.

作者的疑惑是,凭借他的文字和影像,这样大规模的人类迁徙,又可以被说透多少,记住多少,是不是这样的努力就像长江边的小农房一样,随意就可以推到,随之而去的,不仅是四五口人的“家”,还有他们的户口,他们的身份,他们存在的印记.

结论也许很明显.我们能说透的,是在太少太少.历史从来都是给那些建立丰功伟绩的人们准备的,于是古代的士大夫喜欢以死上谏,不管如何,用片刻的话语权换了历史里的一个名字都是划算的.可以对于这些没有话语权的人们呢?他们的故事是不是就此消失了?我们是不是可以借着历史撑腰继续忽略他们?

我们在如何使用自己的话语权?我们把剽窃的文字,浅薄的思想不知羞耻的刊登在人脉构建的杂志上,然后在各类的表格上填入自己的所谓成果,换取各式头衔,然后用头衔去兑换财富和权利,然后再将这些权利或者权利法则教给我们的子女,好让他们同样一路顺风.

一个国家的思想和意识倘若依此构建,它终将有一天飞速分崩离析,或许是一场意外的地震,或者一次外来袭击.而大多数不参与构建的人们,将木然地看着它崩塌,然后看着另一群人在废墟里找二次利用的材料,从新构建,周而复始,直到最后再无可用之材.

好在还有记录事实的人在,他们用自己微薄之力,替这些沉默的人们说话.

人生有代谢,往来成古今.