《美国学前全科练习(4-5岁)》是整套《美国学前全科练习》的第一本,适合刚上幼儿园的小朋友练习所用,整套书的宗旨是:“练习带动学习,互动激发兴趣。”大开本的设计,绚丽的色彩,有趣的互动确实是可以吸引幼儿园小朋友,在增长知识的同时又不觉得枯燥无味。

那刚上幼儿园的美国小朋友到底学些什么呢?我们从书中的章节分类就可窥见一二。英文字母、数字、自然拼读、词汇均是为小朋友将来读小学打下坚实基础,颜色与形状、分类与配对、我的世界、科学、趣味游戏均是为丰富小朋友的知识面,提升认识水平作铺垫。因为此书本是针对美国小朋友,所以在书本的设计上有差不多一半的篇幅是围绕英语展开,例如对26个字母大小写的识别与书写,看图认物识词,自然拼读启蒙等等,相对于中国小朋友来说,可以通过练习进行英语启蒙,但是同期,家长也不能放松对小朋友拼音的学习与加强,毕竟要学好母语才能更好地学好第二语言。

如果想要小朋友更好地学习自然拼读法,我建议可以看一下后浪出版的《自然拼读启蒙教程 My Phonics》丛书,较《美国学前全科练习(4-5岁)》有配套的语音光盘,而且内容更为详实,而《美国学前全科练习(4-5岁)》中自然拼读的章节可以作为辅助练习册来学习。

相较于其他启蒙学习类的书籍,《美国学前全科练习(4-5岁)》中的认知方面的练习并不难,4岁的小朋友做起来完全没有问题,不过却有几个方面我比较在意。

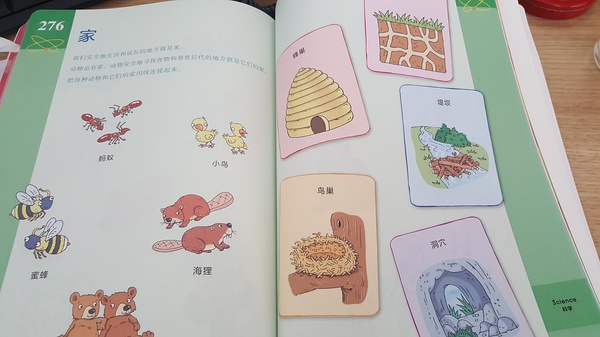

一是对自然的认识。如果你问小朋友食物、生活物品的识别,他们可能很快就能正确的回答出来,但是对于大自然的生物方面恐怕就要欠缺一点了。他们能够知道鱼生活在海洋,青蛙生活在池塘,却未必能够知道大猩猩、狐狸生活在雨林还是森林?海狸生活在堤坝还是洞穴?之前在《早教的秘密》一书中看到,大自然才是孩子最好的早教,但是在中国家庭可能更喜欢带小朋友去早教中心上课,而不是去自然界探索,又或者说尽管城市中的公园有很多,却只是公园而已,并不是真正的大自然。

-

我们是不是逼得孩子太紧了?

2016-06-16

对于很多家长来说,自从有了小孩,“不可以”三个字使用的频率越来越高,可是真的有那么多事情需要禁止孩子去做吗?很多时候,无疑是因为家长想偷懒,才会给孩子定下那么多规矩。例如,孩子玩泥土,家长会禁止,因为太脏,衣服洗起来麻烦。另外一些禁止,无疑又是家长自己作出来的。例如,孩子玩手机,家长会禁止,因为会影响视力,但是家长自己却无时无刻在玩,既然不能以身作则,又何以禁止了孩子呢?

《被禁止的事:所有“不可以”都是教孩子思考的起点》这本书,罗列了各种家长或者是整个社会会禁止孩子做的一些事情,以实际的例子来讲述,来触动每个家长的心弦,讨论这些禁止的不合理性,思考最合理的解决方法。既适合幼儿家长又适合小学生家长,3岁以上家长读,贴近生活,3岁以下家长读,提前思考。

例如书中有一章讲到“为什么不可以请假出去玩?”让我深有感触。我个人起初也觉得,幼儿园请假出去玩无妨,一旦上了学,学习压力这么大,再请假不太好吧,会影响学习,可看了罗怡君妈妈的观点,又觉得,出去玩又不是一年半载,只要做好功课的补救计划,不会跟不上功课。如果孩子玩得开心,可能能够更加激发孩子读书的热情。

另外,我又想起自己高三时期的事情,那年“中华情”到家乡开演唱会,我妈弄到一张票,特意到学校帮我请夜自习的假,让我去看演唱会。现在想来,是高三,并不是其他年级,是最关键的高三,大家都在拼命学习,闲时间不够,而我妈竟然再我没有提出想法的时候,主动让我去看演唱会,因为她知道我喜欢,也希望我开心,况且一个夜自习不上,真的不会有多大的影响。这件事我至今记忆犹新,更是充满了感激之情。就如罗怡君妈妈所说:“不再认为‘请假出去玩’是荒废学业。”人生不只是缺席,更多的是感受与体验。

很多事情到底真的需要禁止吗?在我们未思考前,千万不要妄下定论。就像“没有区别的以身作则也可能会让孩子认为这是应该发生的连带关系。”有些事情连我们都想不出理由,就不要去制止孩子。多看《被禁止的事:所有“不可以”都是教孩子思考的起点》中的例子,有感触,更激发思考,不要把孩子逼得太紧,给他们自由成长的空间。

-

吼叫不是解决问题的正确方式

2016-03-23

在与孩子相处的过程中,孩子总有搞破坏、不听话的情况出现,当孩子无法按照家长的规定活动时,吼叫成为了家长教育孩子的一种方式。不可否认,很多时候,孩子“不合规范的举动”,会触动家长怒气的那根弦,会让家长不禁发出“都说了那么多遍了,这孩子怎么还是那么不听话”的感叹,在感叹之余,家长分贝的提高以及怒气的发泄不由自主地都传达给了孩子。

吼叫并不是没有任何作用,它可以使孩子短暂的停下来,变得规矩,不过,长期以来真的有效果吗?有位同事跟我说,她老公总是看到孩子不听话就立马语气严肃的去骂孩子,完全不理会孩子为什么会这样,即便骂过,同样的问题孩子下次还是会犯,因为孩子并不知道自己错在什么地方。长此以往,不但没有解决问题,还会让孩子离自己越来越远。

教育孩子的目的主要就是让孩子树立正确的三观,明白是非对错,提高处事的能力。一味的吼叫,会影响孩子对自我、对世界的感受以及影响孩子与父母、与他人的关系。有些时候,家长之所以吼叫,并不一定完全是孩子的问题,更多的时候是家长自身的问题。《不吼不叫:如何平静地让孩子与父母合作》一书中揭示了家长吼叫的原因,最主要的有三个方面,一是孤立无援;二是睡眠不足;三是感觉自己完全没时间。当家长自顾不暇的时候,孩子的作闹,就会成为家长吼叫的导火索。

对此,我也深有感触。特别是当自己前一晚没有睡好,第二晚孩子起来作闹的时候,火气会蹭蹭蹭的达到顶部,忍不住一股脑儿的把怒气发在孩子身上,而后又忏悔不已。为了避免这类的情况再次发生,我常常反思出现过的粗暴行为,时刻提醒自己教育孩子要有耐心。

在看了《不吼不叫:如何平静地让孩子与父母合作》后,我觉得书中的观点特别正确,并开始按照其中的方法,慢慢地转变自己的行为。今天早晨,我在家门口换鞋子,两岁不到的孩子在我边上突然蹲了下来,捡起地上的纸屑,瞬间塞到了嘴里。如果换成以前,我肯定就会吼叫,可是,这一次我并没有这样做,我轻声细语地对他说:这是脏东西,吐出来,放在妈妈的手上。孩子立马吐了出来,然后,我跟他解释说爸爸妈妈给你吃的东西是可以放到嘴巴里吃的,地上的东西都是脏东西,是不可以放在嘴巴里吃的。孩子似懂非懂的看着我,可能他现在还不是特别明白脏的含义,不过,我想慢慢地多次地灌输给他这个道理,他不久就会明白的。

当孩子出现问题,我们的初衷就是解决问题,而吼叫并不是解决问题的正确方式。书中介绍了追踪法、ABCDE法则、4C法则等方法,让家长了解自己吼叫的原因,更好地处理与孩子的关系。

-

是失控,还是控制太多?

2016-11-16

为人父母之后,才深深体会到教育孩子不是一件容易的事情。我们往往想给孩子最好的,想好好保护他们,可很多时候,孩子并不领情,他们的所作所为也不在我们的控制范围之内。看到这本《失控,孩子不听管教怎么办》中的各种案例时,我想,有时候是不是作为父母的我们给予的太多,给他们造成了过多的压力;是不是我们保护的太好,使他们失去了自我管理的能力。对孩子的教育,并不是失控了,而是我们控制得太多了。

当孩子开始学会走路,学会讲话,有了自己的思想后,他们会选择性地吃自己想吃的,玩自己想玩的,看自己想看的,不可能所做的每一件事情都顺了父母的心意。在感叹孩子长大的同时,我们不禁也会感叹这孩子变得不听话了,可真的是他们越来越不听话了吗?事实上,只是我们越来越难再控制他们所有的一切。试想,如果孩子什么都听父母的,也是一件很恐怖的事情,没有主见,跟提线木偶又有什么区别呢?正如书中所说那样:“孩子来到这个世界,并不是为了做父母的傀儡,他们是来奋斗、探索、茁壮成长和享受生命的。”

当然,孩子在成长的过程中总会犯错,既然犯错了,就让孩子自己去承担后果。早上起晚了,来不及到学校,很多父母的第一反应就是跟老师请假,父母的初衷必然是好的,希望孩子不受老师的责备,可事实上真的是为孩子好吗?过度的保护会使家长成为孩子坏习惯的帮凶,无法使孩子明白犯错后的自然后果,作为父母,我们应该给予他们承担后果的机会,让他们切实明白上学不能迟到,要准时起床的重要性。

世界上没有完美的小孩,作者沙法丽博士认为孩子做任何事情都是有原因的,孩子喜欢钻到洞里去,喜欢去玩沙等等,是因为他们太多的东西都没有见过,好奇的心理促使他们去挖掘去探索;孩子看电视忘记了时间,是因为他们还未建立起时间观念,并不是他们有意不关电视。当孩子做事没有达到我们要求的时候,作为父母的我们是不是更应该去了解背后的原因,而并非马上指责他们。

父母与孩子更应该是“联结”的关系,《失控,孩子不听管教怎么办》中讲到处理与孩子关系的“WINNER”法,即见证、调查、中立、协商、共情、解决。在孩子成长的路上,父母永远是孩子背后最重要的支柱,应该指引他们勇敢前行,而不是指挥他们,控制他们。

-

以游戏的方式来读书

2016-01-22

从小培养孩子看书的习惯,希望他们能够从书本中获得更多的知识,是每位父母的共识。可是,对于低龄儿童来说,让他们安安静静地坐下来读书是一件相当艰难的事情,如果不能很好的引导,可能事与愿违,使他们对看书这件事产生厌恶。所以,培养小朋友的读书习惯,选择书本极为重要。

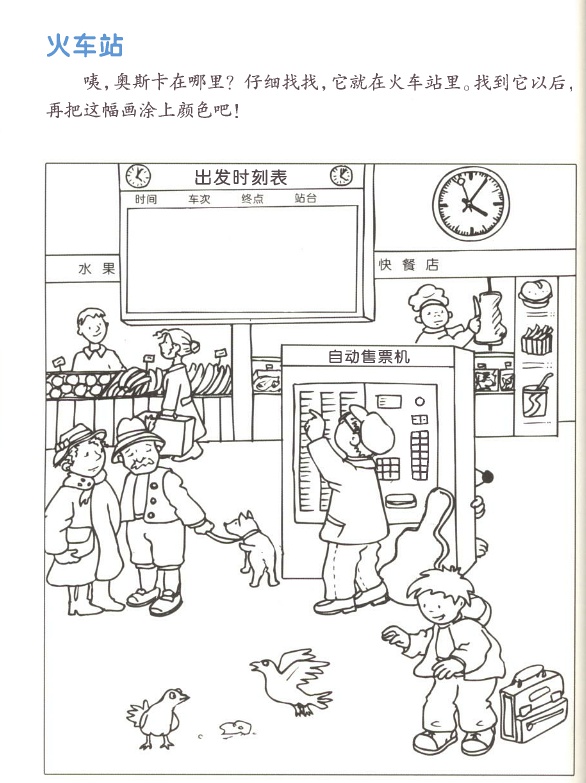

《德国幼儿认知训练书》是一本能够训练不同阶段儿童的认知能力的书,最重要的是书中的内容丰富有趣,抓住了孩子玩游戏的特点,在玩中传递知识,富有趣味性。很多小朋友都喜欢“躲猫猫”这个游戏,据说这个游戏在两千年前的希腊就开始流行了,可以说每个小朋友都喜欢,这本书通过“躲猫猫”游戏,引申出了许多增加孩子知识的内容。

例如下图中“火车站” 这一页,先是引发小朋友的探索欲望,找找小老鼠奥斯卡在哪里。这幅图里面,小老鼠奥斯卡躲在了自动售票机后面,如何能快速找到小老鼠奥斯卡,必须对老鼠的特征有明显的了解,例如凸起的鼻子,其次,需要对各种事物的轮廓有较好的判断能力,因为这幅图是没有色彩的。如果单纯的想培养养孩子目标辨认、图形推理的能力,对小朋友来说会很无力,很枯燥,但是让他跟小老鼠一起躲猫猫,小朋友的兴趣就又显现出来了。

-

你会表达爱吗

2017-03-07

中国人比较含蓄,特别是在表达爱的方式上,比起说出来,更倾向于放在心里。诚然,爱的言语只是一种形式,如果能适当的通过行动传递爱,既能增进亲子关系,又能营造和谐的家庭氛围,何乐而不为呢?

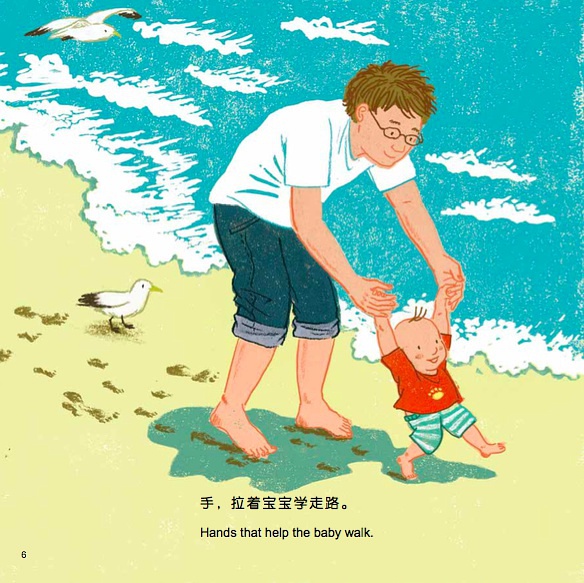

《会说爱的手》是一本讲述用手表达爱的绘本,特别适合亲子共读。给孩子读,可以让孩子知道父母的爱,父母自己读,可以了解应该如何表达爱。

在孩子小的时候,我们为孩子泡奶,扶着孩子学走路,搂着孩子一起读书……我们无时无刻不通过双手在向孩子传达对他们的喜爱。其实,孩子也特别喜欢被父母这样爱着。特别是在与父母进行身体接触的过程中,孩子能感受到满满的安全感。

-

孩子,真的需要过早地学习英语吗?

2015-04-14

现在很多的早教中心、双语中心,让家长从小就把孩子往学校里推,要说真能学到什么倒也并不一定,只是风气如此,谁都不希望自家的孩子输在起跑线上。至于学英语,有些专家说,3岁是学习外语的好时机,如果错过了,那孩子的语言思维习惯就成型,要学起来就未必容易了。

我们这一代人,大多经历了从小学英语,考四级、考六级的痛苦,到头来,口语水平也就一般般,出国还未必能和别人交流,学了这么十几年的英语怎么还是一塌糊涂呢?看美剧还是要看翻译呢?越是急迫的心情让我们成为家长后,希望孩子能够在英语学习上能够有所突破,期望他们不要走我们的老路,从小学习英语,是不是就容易一些了呢?

不得不承认,我也是抱有这样心态的家长。在看《别说你懂“英语启蒙”》这本书前,我以为书里是告诉我们家长应该如何去教孩子,帮助他们更好地接触英语,获得启蒙,让孩子能在相对轻松的环境下学习另外一门语言。可是,看着看着,我发现并不是这样。

实际上我们只是因为外在的言论夸大了从小学习英语的力量,实施上也有很多人在成年后、甚至更年长的情况下,把英语说得一溜一溜的。特别是书中也这么一句话惊讶到我了:“小孩子学的语言会忘记吗?可能谁都不曾想到过这个问题,可是大难确实惊人的:会忘,而且会忘得干干净净!”并举例论证了这个观点,结论是:“儿童在青春期之前学的语言,在脱离了使用语境以后会被完全忘掉。”

这让我想起了我小时候的事情,我以前会说当地方言,可是突然有一天,我发现我再也不说了,也再也不会说了。后来追究原因是上学之前因为奶奶带,所以会和她说方言,但是随着入学,在校与回家都说普通话,久而久之,无人可以说方言,渐渐地就丧失了说方言的能力。

尽管方言和外语并不属于同一个概念,不过广义上来讲有相通之处,因而,学而不用或者说没有好的语言环境,对于较早的学习第二语言并没有多大的帮助。特别是小朋友,本身母语都未能很好的掌握,再去掌握第二语言的确有些难度。而深究下去,较早地会说英语,无非是一些单词,能成句的,也并不是因为孩子懂语法,只是,亲戚朋友相聚时,说起自己孩子会英语,能贴些金罢了。不过,如果家庭有语言环境,家长能跟孩子英文对话,就又另当别论了。

接下来要讲得就是时间成本的问题。书上讲道:“早早地开始外语学习,最终却不一定能得到一个积极的产出结果,把孩子有限的生命和时间不明智地投入到过早、过度的英语学习之中去,生命成本的代价会很大。”

诚然,学习外语可以打开孩子开拓世界的方式,但是过多的投入到第二语言而不是第一语言,是否有本末倒置的感觉。毕竟,母语是博大精深的,也是世界上最难学的语言,过多的渲染外语教育的重要性,而忘记的母语的教育,使得很多的孩子在理解母语上有了偏差,特别是学习古文的时候出现了困难。

学习毕竟是要靠孩子自己,想学、天赋与刻苦,无论何时,外语学习都会有较好地成绩,而一味的逼迫,也许只有短暂的效果,未必能达到长期的效果。看了这本书,让我对英语启蒙有了全新的感受。