曾几何时,我从内心挺排斥看这类书籍,觉得自己就是自己,怎么说话由我自己来定,何必按照别人规定的方法去说话发言,那多累啊~可随着年龄的增长和人生阅历的增加,着实发现好好说话,和人谈话,沟通交流真的是一门技巧。而且是人生在世必须掌握的技巧,并且,更细思极恐的是,别人都掌握了,你却不掌握,这就像别人已经会跑了,而你还在步行,对,输在起跑线上。

当我看到这本书,首先就被封面吸引了,简洁的线条和配色,加上超级大的字体,让主题侵入眼帘——超级谈话术!副标题是“轻松解决分歧的沟通秘诀”,我不禁疑惑,轻松吗?从我平时遇到的沟通问题来看,好像,不太轻松……赶紧翻开吧,还等什么?

本书还有一点吸引我的,就是两位作者都是在实践中研究出的成果,可以说,非常具有实战性和指导性,也让我们这些想学习的“沟通小白”在没读书之前增加了几分可信性。

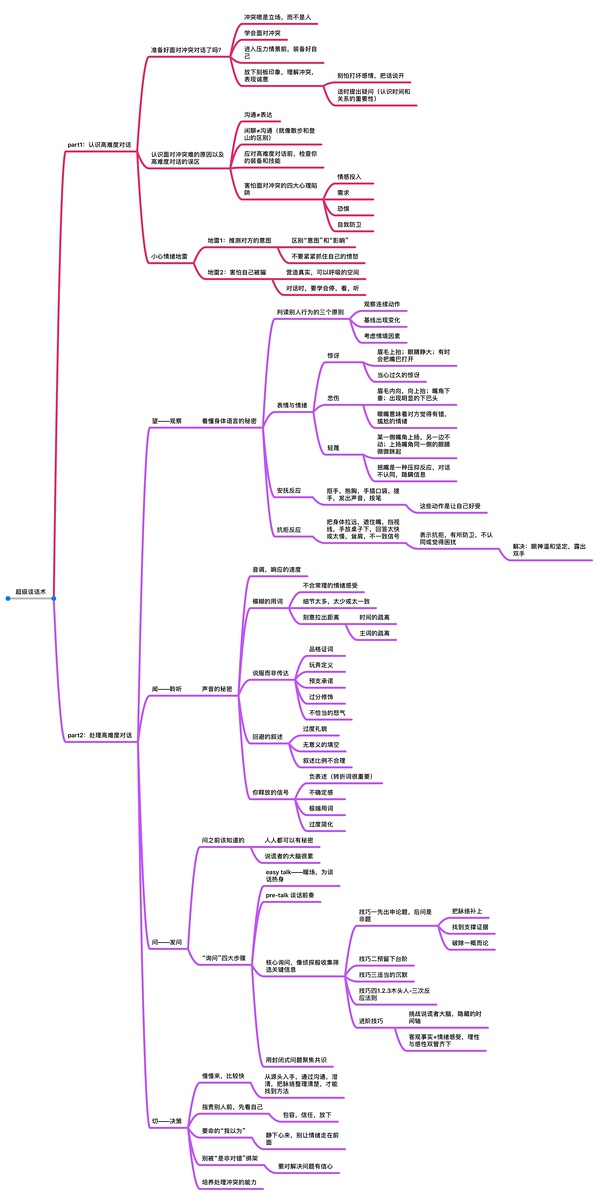

本书的思路非常清晰,分成两部分,第一部分让我们充分认识高难度对话,第二部分教我们怎么处理高难度对话。有的放矢,一目了然,我曾经以为书里的内容会不会很高深,因为要对应高难度对话,结果,并没有,语言生动活泼,通俗易懂,最让我欣喜的是无处不在的鲜活案例,有事实有依据,有分析有建议,最后当然有结果,从这些案例里,我仿佛看到面对同样问题同样茫然的我,可读下去,就像掌握了一把钥匙,毫不困难的打开了那扇困难的门。

讲真,这本书不仅仅是一本方法论,而且还是一面让我直视自己的审视镜,在面对冲突时,我也曾经迁怒于某个人,我也曾经失去理智,我也曾经猜测对方的意图,我也曾经害怕自己被骗受伤,我也曾经……书里写的那些问题,好像在我身上都曾经发生过,人有时候就很奇怪,别人当面给你说你不喜欢听,而且不高兴,但当你从书本上看到时,却发现能看进去了,并且能反思了。带着思考看这本书,有助于我们认识自己,然后成为更好的自己。

在第二部分,作者通过“望闻问切”四大块教大家如何处理高难度对话,把高难度对话这种疑难杂症抽丝剥茧,“大卸八块”摆在了我们面前,突然间,我们发现,用书里给的建议和方法来处理的话,好像没那么难了,问题迎刃而解了,简直so easy!尤其是从面部表情、声音语调、举手投足这些小细节,就能发现对手的心理活动情况,我不禁想到几年前的一部美剧《lie to me》,用微表情来解决各种难题,各类案件。如果我能灵活掌握这些微表情,感觉自己离007又近了一些哈哈。

其实,我觉得,说到底,面对高难度对话时,还是要从自我建设做起,先强大内心,再加强技能,做的时候,多问问自己,是否安心?我相信,只要做到这几点,其实这几点也是作者给我们建议的,处理高难度对话就没有问题了。

但,现在,我还是个“沟通小白”,这本书抽空还会看第二遍。真的,是时候学学好好说话了。

最后放上我给本书做的思维导图,第一次尝试,也算进步(*^o^*)

初次尝试思维导图 耶~~~

-

娱乐是温水 我不想当青蛙

2017-02-22

这本写于1985年的书,内容却一点儿也不过时,作者对电视节目带来的表面化、娱乐化、碎片化的担忧,正在我们身边发生,现在发展的结果是,不仅仅是电视,电脑和智能手机也把我们推向波兹曼描述的世界。

其实大家仔细想一下,我们不可避免的已经生活在这样的世界里了,拿起手机刷朋友圈,刷微博,看客户端,而那些越来越智能的新闻app也能及时嗅到你的兴趣所在,让你沉迷于自己感兴趣的内容不能自拔,等你眼花脖子酸的时候,一看时间,妈呀,我又玩了这么久的手机。一边自责,一边又停不下来。

在书中,波兹曼还帮我们回忆了印刷机统治下的美国:从英国乘坐“五月花”号第一批到美国的人,就带来了《圣经》和《新英格兰论》,把阅读的传统带上了这片土地。随后,牧师们开始建立宗教图书馆,开始普及文化,使读书、拥有印刷品成为人人都可以拥有的东西。阅读使人平等,蔚然成风。印刷机的出现,又催生了本土报纸的诞生,通过报纸争取信息自由,出现百花齐放的情况。人们传播知识的欲望,又催生了演讲。

(印刷品→报纸→小册子→书→演讲→信息传播→信息自由)

在印刷术统治下的文化中,公众话语往往是事实和观点明确而有序的组合,无论是演讲者还是观众,都需要有判断力、分类和推理能力。事实上,在铅字时代,阅读已经使大家练就了这样的本领,公众人物的社会地位、观点和知识都是在文字中得以体现。

但这样的时代随着图片、电报、摄影术、以及电视的出现,渐渐改变了人们的观念。电报打破了信息原有的格式和结构,而是以是否新奇有趣成为吸引人的标准。信息更加支离破碎,加上表演艺术,就成了电视。

电视让人们开始懒于思考,大量的信息冲击而来,让我们从情感上得到满足,甚至看到那些令人讨厌的广告也是精心制作的。电视让人们开始关注如何让自己变得更上镜,医生、律师、教育家和播音员,甚至美国总统竞选时的辩论,都不再关心如何担起各自领域的职责。大家逐渐明白,一句俏皮话,一个迷人的微笑,一个美丽的外表,都可以让他们事半功倍,声名远扬,成为家喻户晓的明星。

书中还提到了奥威尔的《1984》和赫胥黎的《美丽新世界》,波兹曼更担心的是赫胥黎的担忧成为现实——文化成为一场滑稽戏。我们沉迷于电视和网络,而没有时间阅读和思考,在海量碎片化的信息中左顾右盼,却没有自己的主意。不由想到现在的综艺节目,为了娱乐而娱乐,没有内涵和主流价值观。一些文艺作品,为了收视率和票房,只用那些所谓的“大IP”,流水线般制作出来粗制滥造的电视剧,完全不顾所承担的传播责任,如最近抠图画质的电视剧《孤芳不自赏》。更让人害怕的是那些脑残粉,不管自己爱豆演技有多好,只甘愿做一枚脑残粉。我认为,这根本无文化可谈。最近很火的《见字如面》《中国诗词大会》《朗读者》这些节目,真是电视节目中的一股清流,也正是文化的缺乏,才显得他们弥足珍贵。

在这个时代,还是让我们多阅读,多思考,不要在娱乐的温水里慢慢死去。最后,再说一句,本书的最后一章的最后一段,这句话让我记忆深刻——人们感到痛苦的不是他们用笑声代替了思考,而是他们不知道自己为什么笑以及为什么不再思考。