香奈儿、戴高乐将军和毕加索是我们的时代中三大最重要的人物。

——安德烈·马尔罗(André Malraux)

时尚是错误意识的女仆。

——沃尔特·本雅明(Walter Benjamin)的名言

长久以来,人们费尽心力热衷追求的高级定制服装在我看来,只能算是无用和令人生厌的东西。不过,这几年我一直对可可·香奈儿这个人很着迷,如果要谈性格矛盾的人物的话,那她可算是一个。而且,在我看来,她在某种程度上是巴黎特有的一类人的化身。我曾有幸参观可可在巴黎康朋街的私邸,那里通常只接待贵宾和大款。从那时起,巴黎城中某些与可可相关的地方都会在我心中引起特殊的共鸣:比如里沃利街和这条街上不变的安吉丽娜茶室;康朋街、旺多姆广场和丽兹酒店。她不是这个所谓的“金三角”地段——城中最时尚的社区——的简单住客,她在此居住了六十年,直到1971 年去世。她是这个地方的榜样和女主人。

在过去半个世纪中,作为一个不似普通女流、但却展现出无可置疑的女性优雅的权威人士,集富人名士宠爱于一身的女子,可可像对待一套服装一样,剪裁、塑造自己的过去。比如,她把自己虚构为来自于卢瓦尔河谷索米尔的一位葡萄酿酒商的女儿,自称出生于1893 年。事实上,她的生日比这个时间早了十年,而且她那一贫如洗、缺乏爱心的父亲是个街头小贩。他把她送到中央高原一个四面漏风的中世纪修道院里,是那里的修女将她抚养成人。可可的母亲让娜·德沃勒1895 年死于肺结核,死时身无分文。

在可可漫长的一生中,她游走于两个世界之间,一个真实,一个虚幻。缺乏爱的她为爱而生。尽管上至俄国公爵,下至英国贵族,为她倾倒者无数,她却孤身度日,工作是她唯一的慰藉。

可可对文学、艺术和音乐知之甚少,然而,在巴黎,她的入幕之宾中有名的就有伊戈尔·斯特拉文斯基、巴勃罗·毕加索和让·科克托。她从不拜金,但却凭她设计的帽子、服装和香水赚了个盆满钵满。她是一个小地方来的社会弃儿,然而她最后却统领巴黎社会,而且几乎以一人之力改变了全世界女性的穿着打扮、身上的气味和行为举止,在街头时尚和文化折中主义大行其道、人人随心所欲的今天,这是一项难以想象的壮举。科克托曾这样描述她:刻毒,有创意,奢侈,可爱,幽默,慷慨,可恶而又过分,“是个独一无二的人物”。我要加上一句,可可是个独一无二的巴黎人。

尽管香奈儿的传记有许多,这些年来我也读过其中一些,但是她依然是一个谜。不过,她在巴黎的某些地方留下了一丝余香,在波浪状的镜子前留下了残影,正如人们在杜伊勒里宫前里沃利街上的安吉丽娜茶室里看到的一样。这间茶室的11 号桌边的墙上挂满她的照片,一切都恍如昨日。

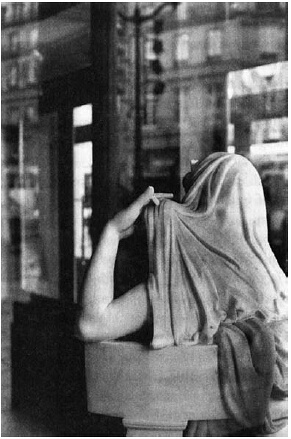

可可经常坐在11 号桌子,安吉丽娜茶室中的每一个人都认识她。这家1903 年开张的茶室原来叫琅勃迈尔,不过,当时的可可还没钱进去。20 世纪50 年代,这里变成了她晚年寻求安慰的地方,到这里来安安静静地喝上一杯热可可,成了她每天的惯例。那时候,楼下的仿路易十六风格的扶手椅还是绿面的,不是今天我们看到的棕色漆皮。其他泛着旧日光泽的装饰品则没有改变。她常用的大理石面桌子依然摆在主厅倒数第三张的位置,一面高15 英尺的镜子映衬其后。可可特别喜欢照镜子。她能从镜子中观察自己,这是肯定的,而且,她还能退后一步,通过倒影观看世界。她会坐在11 号桌,点上一杯非洲巧克力,凝视自己消瘦的身影。她的身边是茶室中精雕细琢的石膏外壳和已经褪色的美好时代的壁画,画中描绘的是地中海风光。那些了解她的人说,其实她是在回望过去,仿佛是在看一颗能够把她送回往日的水晶球。

巴黎街头雕像和她的镜中影像